Gegen die Linearität

Die essayistische Analyse des Kommunikationsraumes, wie sie der französische Philosoph Michael Serres vorgelegt hat, bietet einen weiteren Ansatz für Kommunikation im Ubiquitous Computing: Er betrachtet Kommunikation als Gewebe.

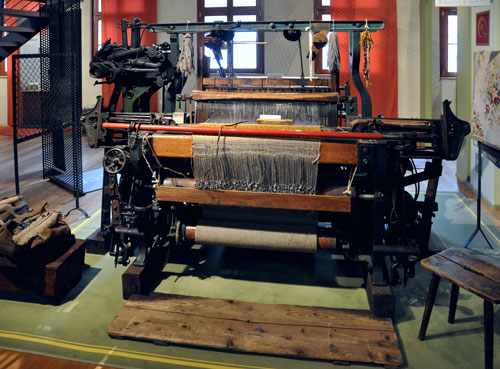

Legendär ist der Gegenentwurf zu linearen Übertragungsmodellen, den Serres bereits 1964 zu Diskussion stellte: Anhand der Metapher von Penelope, der mythischen Gattin des Odysseus, die während seiner Abwesenheit ein nie fertig werdendes Gewand webt, zeigt Serres, wie Kommunikation mehr dem Bild des Gewebes, als dem eines Kanals entspricht.

Serres entwickelte seine Kommunikationstheorie auf Basis des Informationsmodells von Claude E. Shannon und wurde zudem von kybernetischen Ansätzen beeinflusst.

Drei-Wege-Handschlag

Eine wichtige Rolle bei der Informationsübertragung in der Nachrichtentechnik spielt die Art und Weise, in der Sender und Empfänger miteinander in Kontakt treten. So kann das Problem eines unzuverlässigen Übertragungskanals auftreten. Besonders kritisch ist dies beim Verbindungsaufbau, da die Kommunikationspartner anfangs noch nichts voneinander wissen.

Man wählt daher folgendes Verfahren:

1) A schickt B eine Nachricht und bittet um Bestätigung.

2) B schickt A die Bestätigung.

3) A schickt B eine Bestätigung, dass er die Bestätigung erhalten hat.

Dies nennt sich die Kommunikation des Drei-Wege-Handschlags. Der bekannteste Anwendungsfall ist in der Netzwerktechnik wohl das Protokoll TCP (Transmission Control Protokoll). Es dient dem Aufbau und Abbau einer stehenden Verbindung.

In der unentwegten Überschreibung der einzelnen Informationsübertragungen, in der Summe der Datenströme entsteht nun das Serressche Gewebe.

„Wenn jeder seine abgezogene Haut ausstellte, wie es die Maler tun, wenn jeder es den Schriftstellern gleichtäte und seine bekritzelten Pergamente zur Schau stellte – jedem sein Labarum, sein Leichentuch, sein Schweißtuch -, dann gäbe das ein schönes Spektakel. Falten, Runzeln, verschrumpelte Stellen, Hühneraugen oder Schuppenflechte, Arbeit, Schmerz, Erinnerungen, heimliche Perversionen, das alles überzöge die Haut wie eine Tätowierung und prägte sich mehr noch als die natürliche Hautfarbe (…)“. (Serres, Die fünf Sinne, Eine Philosophie der Gemenge und Gemische, 1993 Frankfurt am Main, 96).

Joker und Parasit

Gegen die Linearität der traditionellen Konzepte bringt Serres die Metapher des Netzes ins Spiel, in dem jeder Punkt Sender und Empfänger gleichermaßen ist und in dem Rückkoppelung zwischen Sender und Empfänger vorausgesetzt und nicht erst als Spezialfall nachträglich berücksichtigt wird. Dieses Modell stützte sich auf topologische Axiome aus der Mathematik, nämlich auf die Verknüpfung von Punkten im Raum. (Vgl auch Hartmann, Medien und Kommunikation, Wien 2013.)

Serres rückt dabei den Boten in den Mittelpunkt. Der Bote wird bei ihm als „Der Parasit“ oder „Joker“ bezeichnet und umschreibt den Akt der Kommunikation. Die technische Realität der vernetzten Medien erlaubt es längst nicht mehr, diesen Ansatz zu ignorieren. Er wurde zudem vom französischen Soziologen und Philosphen Bruno Latour aufgegriffen.

Abb.: Wikipedia/gemeinfrei

© UBIFACTS/2013